Hier finden Sie nun die Dokumentation unserer Landesweiten Konferenz zum Thema „(Kein) Warten auf Integration – Zugehörigkeit und Ansprüche im postmigrantischen Deutschland“ die am 02. November 2019 in Hannover stattgefunden hat.

Hier können Sie die Dokumentation als pdf herunterladen

Textdokumentation der Vorträge

Die Zusammensetzung der Bevölkerung auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland hat sich durch Einwanderung, Flucht und Arbeitsmigration verändert. Die deutsche Gesellschaft ist heute so vielfältig wie wohl niemals zuvor. Daher ist die Zeit gekommen, das Verhältnis zwischen Migration, Gesellschaft und Vielfalt zu reflektieren und den Blick auf Lebenswirklichkeiten zu richten, in denen die Einwanderungsgesellschaft/Migration zum Ausgangspunkt des Denkens wird. Das bedeutet zunächst eine Blickverschiebung, um eine kritische Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Machtverhältnissen zu ermöglichen. Eine Verschiebung hin zu einer Sichtweise, die Migration nicht als historische Ausnahmeerscheinung behandelt, in der nicht zwischen „einheimischer Normalität“ und „eingewanderten Problemen“ unterschieden wird.

Wir brauchen diversitätsorientierte Konzepte und eine Politik, die offen für Wandlungsprozesse ist. Hieraus muss sich eine neue Haltung entwickeln, die sich gegen Migrantisierung und Marginalisierung von Menschen wendet, die integraler Bestandteil der Gesellschaft sind. Eine Haltung, die sich gegen einen öffentlichen Diskurs wendet, der Migrationsgeschichten weiterhin am Rande der Gesellschaft anzusiedeln versucht. Die Geschichte der Migration soll neu geschrieben werden.

Amfn e.V. als landesweite Interessenvertretung von Migrantinnen, Migranten und Flüchtlingen will dazu beitragen, die große Lücke zwischen der Bevölkerungsstruktur in Niedersachsen und der Repräsentation von Menschen mit Einwanderungsgeschichte in sichtbaren Positionen in der Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Medien und Zivilgesellschaft zu schließen.

Gesellschaftlichen Zusammenhalt kann es nur dann geben, wenn es gelingt, mit Diversität konstruktiv umzugehen. Wir brauchen eine Vision des Zusammenlebens, die nicht nur für die eine Hälfte, sondern für die breite Mehrheit der Menschen dieses Landes Gültigkeit besitzt.

Wir laden Sie herzlich zu unserer Konferenz und zur gemeinsamen Diskussion ein.

09:30

Eintreffen und Kaffee

10:00

Eröffnung

Elvira Koop – Sprecherin des Vorstands von amfn e.V.

10:10

Grußwort

Maren Brandenburger – Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

10:20

Einführung in die Thematik

Dr. Anwar Hadeed – Geschäftsführer von amfn e.V.

10:40

Postmigrantische Perspektiven auf Migration, Stadt und Gesellschaft

Univ.-Prof. Dr. Erol Yıldız – Universität Innsbruck

11:40

Sprechen wir über Heimat…

Talkrunde mit Publikumsbeteiligung – Kommentierung: Univ.-Prof. Dr. Erol Yıldız

13:00

Mittagspause

14:00

Workshops

(parallel)

- Zur Frage der Teilhabe

Input: Dr. Gülşan Yalçın – Niedersächsischer Integrationsrat (NIR)

Moderation: Habib Eslami – Vorstand amfn e.V. - Stadt und Migration – neue kommunale Perspektiven

Input: Dr. Peyman Javaher-Haghighi – Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen e.V. (NEMO)

Moderation: Beate Seusing – amfn e.V. - Identität und Selbstkonzept von Migranten der zweiten Generation

Input: Anuschka Abutalebi – amfn e.V.

Moderation: Nina Truchseß – Niedersächsische Staatskanzlei

15:30

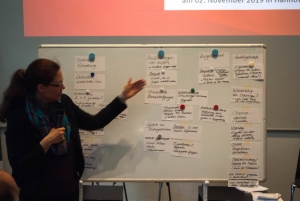

Präsentation der Ergebnisse

16:00

Ausblick und Abschied

Oksana Janzen – Vorstand amfn e.V.

Elvira Koop

Sprecherin der Vorstands von amfn e.V.

Liebe Freundinnen,

liebe Freunde,

sehr geehrte Damen und Herren,

ich darf sie heute ganz herzlich zu unserer Jahreskonferenz begrüßen und freue mich über die Ehre, die Konferenz zu eröffnen.

Heute morgen sah es noch nicht so aus, dass so viele kommen, aber Ihr habt die Sonne und den klaren Himmel mitgebracht. Vielen Dank dafür und dass der Saal sich so gefüllt hat mit so vielen starken Menschen, die so viele verschiedenen Ressourcen mitgebracht haben!

Wir sprechen heute über das spannende Thema: Migration, Integration und Identität.

Das Thema begleitet uns jeden Tag und besonders freue ich mich auf die Podiumsdiskussion sowie auf die Talkrunde zum Thema „Heimat“.

Heimat – ich habe im Vorfeld mit so vielen Menschen gesprochen, als wir die Ankündigung bekommen haben und uns auf das Thema geeinigt hatten.

Was ist Heimat?

Heimat ist Sprache, sagen einige, die Heimat liegt in meinem Herzen, sagen andere. Heimat hat keine geografische Einschränkung, sie ist immer da, und immer wieder denken wir an die Heimat. Auch Heinrich Heine hat 1844 in seinem bekannten Gedicht Nachtgedanken darübergeschrieben: „Denk‘ ich an Deutschland [seine Heimat] in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht.“

– Das ist wohl so, dass man zahllose Nächte schlaflos verbringt.

Das Thema Heimat kommt auch immer wieder in unseren Projekten und Kursen zur Sprache. Wir erklären im Unterricht die starken Verben und ärgern uns oft, dass die Hausaufgaben nicht erledigt wurden und dann stoppen wir uns selbst und denken, dass gestern wieder Bomben explodiert sind und wir die Teilnehmenden aufbauen müssen, damit sie weiter machen können, um Raum in ihrem Köpf zu schaffen, um weiter lernen zu können und z.B. Platz für die Sprache zu haben.

Das Thema: „(K)ein Warten auf Integration“ – Das Wort „Warten“. Wir warten zu lange. Wir warten acht Monate auf einen Integrationskurs, das ist die offizielle Zahl, die wir hinsichtlich einer Anfrage von Filiz Polat, der Sprecherin der Grünen –Fraktion für Migration und Integration bekommen haben. 8,1 Monate, um genau zu sein. Die verborgenen Schätze und Ressourcen sind vergraben und werden nicht genutzt, das ist schade. Wir müssen warten und wir müssen Geduld haben. Das sind im Übrigen auch die ersten Worte, die wir in unseren Sprachkursen lernen. Geduld – „Du musst Geduld haben, du musst warten.“

Wir wollen aber nicht länger warten, so wie es auch auf unseren Flyern hervorgehoben steht, wir wollen handeln und die Migrationsgeschichte neu schreiben.

Sprache ist hierbei das A und O, sie vermittelt die gegenseitige Wertschätzung. Ich komme aus Russland und mich hat der Spruch des russlanddeutschen Dichters Sepp Österreicher geprägt, der gesagt hat: „Zwei Muttersprachen hat mir das Land gegeben, die eine, die die Mutter sprach, die andere das Land“.

Deshalb haben unsere Kinder der 2. und 3. Generation die einmalige Fähigkeit, beide Sprachen auf muttersprachlichem Niveau zu sprechen. Wir müssen aufhören, den Kindern dieser Generation ständig zu sagen, dass sie schon gut deutsch sprechen würden und uns nach ihrer Heimat erkundigen. Dies haben wir auch noch einmal betont auf dem ersten Kongress des NIR – Netzwerkes „MigrantInnen in den Arbeitsmarkt“.

Ich freue mich auf das neue Format unserer Konferenz. Heute nach der Mittagspause gibt es drei spannende Workshops, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Keiner muss auf das Mikro warten, in diesen kleinen Workshops kann jeder zu Wort kommen und hat die Gelegenheit, sich zu den Themen zu äußern.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von amfn e.V., die diese Konferenz vorbereitet haben. Sie haben viel Arbeitskraft investiert und auch so mache Nacht, um dies alles möglich zu machen.

Ich wünsche uns eine diskussionsreiche Konferenz und bedanke mich bei den Referenten und Referentinnen, die uns mit ihren Inputvorträgen versorgen werden, sodass wir damit in die Talkrunde gehen können.

Vielen Dank.

Frau Brandenburger ist bisweilen von ihrem abgedruckten Manuskript abgewichen. Es gilt das gesprochene Wort in der Videodokumentation.

Maren Brandenburger

Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Rede Frau Brandenburger, Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung anlässlich der landesweiten AMFN- Konferenz „(Kein) Warten auf Integration“ am 02.11.2019, Hannover

Sehr geehrte Frau Koop (Vorstand AMFN),

sehr geehrter Herr Eslami (Vorstand AMFN),

sehr geehrter Herr Dr. Hadeed (Geschäftsführer AMFN),

sehr geehrte Damen und Herren,

gerne bin ich Ihrer Einladung gefolgt.

Ihnen – der Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge in Niedersachsen – kommt als Migrantenorganisation und Dachorganisation mit vielen Mitgliedern eine besondere Bedeutung in dem Prozess des Zusammenwachsens in der Gesellschaft zu – als Akteur, Mittler und Ratgeber. Sie sind wichtiger Partner der Landesregierung. Und unser gemeinsames Ziel ist die gelungene Integration von zugewanderten Menschen. Für Ihre Unterstützung danke ich Ihnen.

Migration ist heute in Deutschland Alltag. In der aktuellen Studie[1] der Bertelsmann-Stiftung zu der Willkommenskultur heißt es:

- Die Skepsis gegenüber Migration ist nach den Turbulenzen der Fluchtwanderung im Jahr 2015 gesunken, bleibt aber hoch.

- Eine große Mehrheit sieht die Vorteile für die Wirtschaft.

- Vor allem junge Menschen haben einen optimistischen Blick auf Migration und Integration.

Im Jahr 2018 hatten in Niedersachsen rund 22 % der Bevölkerung einen Migrationshintergrund.

Fakt ist, dass die Gesellschaft sich verändert hat und weiter verändern wird.

22 von 100 Menschen haben also in Niedersachsen einen Migrationshintergrund. Wollen, dürfen wir so viele Menschen gesondert oder in besonderer Weise betrachten oder behandeln?

Gibt es besondere Rechte für die Menschen, die schon immer oder schon länger hier leben, die schon vor Jahrzehnten zugewandert sind?

Gilt das Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst?

Sicherlich nicht.

Was wir sehen, ist die Vielfalt in unserer Gesellschaft.

Die Vielfalt in der Gesellschaft wollen wir gemeinsam gestalten, die Einheit sichern und zusammenwachsen.

Nach erfolgter Migration kommt es zu Prozessen der Veränderung in der Gesellschaft. Zugewanderte Menschen haben berechtigte Ansprüche, sich in und an diesen Veränderungsprozessen zu beteiligen. Und diese Ansprüche fordern alle Menschen im Land auf – mit und ohne Zuwanderungsgeschichte -, sich auseinanderzusetzen mit ihren eigenen und anderen Ansichten, Vorstellungen und ihrer Identität – einer Identität in der Vielfalt.

Das Sozialministerium fördert Projekte, die diese Ziele unterstützen.

Über die Richtlinie Migration, Teilhabe und Vielfalt und die Richtlinie Demokratie und Toleranz werden Vorhaben umgesetzt, die z.B. vor Ort in den Kommunen den Dialog zwischen den Menschen in der Aufnahmegesellschaft und den zugewanderten Menschen verbessern und die Toleranz auf beiden Seiten stärken. Themen und Fragen zu Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung werden in ganz verschiedenen Projekten diskutiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – mit und ohne Migrationshintergrund – gehen in den Austausch, z. B. über Ängste, unterschiedliche Erwartungshaltungen, Rollenbilder oder Familien- und Lebensentwürfe.

Im laufenden Jahr stellt das Sozialministerium hierfür 1,75 Mio. Euro zur Verfügung.

Hierzu zwei Beispiele:

In Rotenburg (Wümme) trafen sich im Rahmen eines Projekts junge Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, um ihre nunmehr gemeinsame Heimat kennenzulernen.Exkursionen nach Cuxhaven oder ins Auswandererhaus nach Bremerhaven gehörten genauso zum Angebot wie gemeinsame Aktivitäten im handwerklichen Bereich.

Oder ein weiteres Projekt im Heidekreis: „Ankommen und bleiben“.

Mit einer Vernissage und einer Poetry-Slam-Veranstaltung wurden unterschiedliche Zielgruppen angesprochen, um Raum und Möglichkeiten für die persönliche Auseinandersetzung zum Thema „Heimat“ zu finden.

Dabei wurden die Texte zum Thema „Heimat“ oder auch zur eigenen kulturellen Identität von den Jugendlichen im Rahmen eines Workshops selbst erarbeitet und anschließend in einer öffentlichen Veranstaltung vorgetragen. Ergänzend dazu haben sich Menschen im Alter von 7 bis 71 aus vielen unterschiedlichen Ländern und mit verschiedenen Religionen mit Bild und persönlichen Aussagen auf Rollups vorgestellt.

Die Vernissage dieser Ausstellung fand im Kreishaus in Fallingbostel vor 200 Menschen statt. Bis Ende 2019 wird diese Ausstellung in verschiedenen Kommunen im Landkreis zu sehen sein.

Und dies sind nur zwei Beispiele von vielen Projekten, die das Land fördert und die das Ankommen von zugewanderten Menschen in der „neuen Heimat“ oder zumindest in ihrem „neuen Zuhause“ erleichtern sollen.

Aus den beiden genannten Richtlinien soll im kommenden Jahr die Richtlinie Teilhabe und Zusammenhalt entstehen, nach der das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft in Niedersachsen in besonderem Maße unterstützt werden soll. Ziele sind die Stärkung des Zusammenwachsens und des Zusammenhalts der Gesellschaft.

Dazu gehören auch die Förderung eines demokratischen Verhaltens in der Gesellschaft und die Arbeit gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus.

Nach Abschluss des Anhörungs- und Beteiligungsverfahrens ist eine Veröffentlichung der Richtlinie noch in diesem Jahr vorgesehen, so dass sie zum 01.01.2020 in Kraft treten kann.

Sicherlich bleibt die soziale Teilhabe eine Herausforderung. Wir müssen weiter daran arbeiten, Benachteiligungen und Diskriminierungen jeglicher Art abzubauen – für Menschen mit Migrationshintergrund und für Menschen ohne Migrationshintergrund.

Wir müssen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte Raum und Möglichkeiten zur Gestaltung bieten in der Demokratie, in Politik, Parteien und Gremien, d.h. ihnen aktive Beteiligung an der Gestaltung ihrer Lebensumstände und ihres Lebensumfeldes anbieten oder sogar zu dieser Beteiligung auffordern.

Die freiheitlich demokratische Grundordnung stellt Ansprüche an uns alle:

Achtung vor Recht und Gesetz, aber auch andere Ansichten respektieren – hierzu in den Dialog gehen und kompromissbereit sein.

Wo wir bereit sind, andere mitbestimmen und mitmachen zu lassen, werden wir Motivation, Engagement und Einsatz erleben. Wir werden ein Wir-Gefühl erleben und Heimat spüren – ein Ort, an dem wir willkommen sind.

Wir müssen begreifen, dass wir in Zukunft mit noch größerer Vielfalt zu tun haben werden.

Und dies meine ich positiv: in Vielfalt leben und arbeiten. Und wir müssen anerkennen, dass die Vielfalt einen Gewinn für alle Beteiligten darstellt – heute und in der Zukunft. Es lohnt sich daran mitzuarbeiten, unsere Gesellschaft in Vielfalt und chancengerecht für alle Menschen zu gestalten.

Sie alle bitte ich um Ihre Unterstützung in einem Wandel, der nicht verordnet werden kann, sondern gelebt werden muss – und dies auf allen Ebenen in unserer Gesellschaft: Familie, Schule, Arbeit, Vereine, Ehrenamt.

Ich freue mich auf die Diskussionen in der heutigen Veranstaltung!

—

[1] Willkommenskultur zwischen Skepsis und Pragmatik: Deutschland nach der „Fluchtkrise“, U. Kober, O. Kösemen, 2019

Dr. Anwar Hadeed

amfn e.V. Geschäftsführer

Sehr geehrte Frau Brandenburger,

sehr geehrte Referentinnen und Referenten,

sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freundinnen, liebe Freunde,

ich heiße Sie sehr herzlich zu unserer landesweiten Konferenz, die seit 1993 in regelmäßigen Abständen stattfindet, willkommen. Sie ist zu einer Tradition geworden, bei der wir auch gemeinsame Perspektiven für die Zukunft entwickeln wollen. Ich habe mir in Vorbereitung auf diese Konferenz alte Konferenzdokumentationen angeschaut und dabei festgestellt, dass Themen, die wir Anfang der 90er Jahre diskutiert haben, erst jetzt auf die Agenda der Politik gekommen sind. Wir wollen auf der heutigen Konferenz unsere Perspektive einbringen und uns in den Diskurs einmischen.

„(K)ein Warten auf Integration – Zugehörigkeit und Ansprüche im postmi- grantischen Deutschland“ ist unser Konferenzthema. Zu dem Begriff des ‚postmigrantischen‘ werde ich mich jetzt nicht äußern, da dies im Hauptreferat behandelt wird. Ich möchte allerdings noch einmal auf den Titel der Veranstaltung eingehen.

Wir wollen nicht mehr auf Integration warten, wir reden und warten darauf seit 60 Jahren. Wir haben keine Lust mehr, darüber zu reden. Wir wollen über unsere Rechte, unsere Ansprüche, unsere Leistungen und unsere Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft sprechen. Seit 2015 merken wir allerdings eine negative Veränderung. Vor 2015 hatten wir endlich angefangen, mit den politischen Entscheidungsträgern auf Landes- und Bundesebene über die gemeinsame Gestaltung dieser Gesellschaft, ihre Werte, die wir leben wollen und über die zukünftige Ausrichtung dieses Landes zu sprechen. Kurz gesagt, wir haben uns die Frage gestellt, in welchem Deutschland wir eigentlich leben wollen. Wir merken allerdings, dass sich etwas verändert hat, eine Art ‚Rückkehr‘ zu den Diskursen- zu den Stereotypen und Stigmata – von vor 20, 30 Jahren. Beim Thema ‚Integration‘ fällt mir auf, dass der Begriff, der eigentlich für die jetzt zugewanderten Menschen gilt, für alle Menschen mit Migrationshintergrund verwendet wird. Viele von uns sind aber hier seit einer Ewigkeit, viele von uns sind hier geboren und aufgewachsen, sind Deutsche und identifizieren sich mit diesem Land. Da kann ich mich nur fragen, wo diese Menschen, diese Jugendlichen der zweiten und dritten Generation sich eigentlich ‚hininte- grieren‘ sollen? – Das verstehe ich nicht, was sollen hier noch für Integrationsmaßnahmen ergriffen werden?

Das bedeutet, bewusst oder aus Erkenntnisverweigerung heraus, herrscht ein Diskurs, der es vermeiden will, dass wir über unsere Rechte, Ansprüche und Zugehörigkeiten reden.

In diesen 60 Jahren haben wir viele Namen gehabt bzw. uns wurden viele Namen gegeben: vom ‚Gastarbeiter‘ in den 60er Jahren wurden wir zu ‚Ausländern‘, danach wurden wir in den 80er Jahren zu ‚ausländischen Mitbürgern‘, dann wurden wir ‚Migranten‘ genannt und heute nennt man uns ‚Menschen mit Migrationshintergrund‘ und wer weiß noch, was kommen mag. Keine Menschengruppe hat in der Geschichte so viele Namen bekommen. Der Autor Deniz Ottla hat dies einmal zynisch kommentiert: „Der Hintergrund rückt ins Aufmerksamkeitsspektrum und wird identisch mit dem Vordergrund. Überspitzt gesagt, die Gastarbeiterin gebar einen ausländischen Mitbürger, dessen Tochter sitzt im Migrationshintergrund fest.“ – Das ist, was uns im Moment gefühlsmäßig umtreibt.

Unsere Kritik am Integrationsbegriff ist, dass die Ursachen der Ungleichheit an Nationalität, Herkunft oder Hintergrund festgemacht werden. Dabei werden die strukturellen Ursachen, wie z.B. die tägliche Diskriminierung, die gesellschaftliche Ablehnung bis hin zum Rassismus im Diskurs ausgeblendet. Was wir brauchen, ist eine Anerkennung – eine Anerkennung unserer Leistung für diese Gesellschaft, wir haben dieses Land mit aufgebaut. Wenn wir nach draußen schauen, dieses Deutschland, was wir dort betrachten können, ist auch unsere Leistung. Was haben wir sonst in den letzten 50, 60 oder 70 Jahren gemacht – sollen wir Karten gespielt haben? Nein, wir haben geschuftet, wir haben gearbeitet und wir haben dieses Land mit aufgebaut. Deutschlands Stärke, Deutschlands Vielfalt – das ist unsere Leistung! Das ist auch unser Deutschland! Deutschland ohne uns wäre eintönig und langweilig, und ich rate niemand, dass er Sehnsucht nach dieser Zeit vor der Migration hat. Ich erinnere mich an Deutschland vor dieser Zeit.

Was gerne vergessen wird, wir haben auch die ‚neuen‘ Bundesländer mit aufgebaut. Durch unsere Millionen an Solidarbeiträgen haben wir dazu beigetragen. Die Nichtanerkennung unserer Leistung und der tägliche Kampf um die Anerkennung und Daseinsberechtigung haben unsere Kräfte aufgezehrt. Damit muss jetzt Schluss sein, wir sind ein Teil dieses Landes! Wir müssen uns nicht mehr jeden Tag rechtfertigen und erklären, warum wir hier sein dürfen. Dies wird uns allerdings durch den Diskurs aufgezwungen.

Wir brauchen keine Integration, sondern die Anerkennung, dass wir das Recht haben, am Tisch zu sitzen und über die Zusammensetzung des Menüs mit zu entscheiden und nicht mehr auf dem Boden zu hocken und darauf zu warten, dass ein paar Krümel herabfallen. Nein, wir bestimmen mit, was gekocht wird und wie es zubereitet wird, das ist unser Recht und unsere Pflicht. Unsere Pflicht und unser Recht, die Zukunft Niedersachsens mitzugestalten. Das ist unser Land, unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder und Enkel, und uns kann niemand dieses Recht wegnehmen!

Die Zusammensetzung der Bevölkerung dieses Landes hat sich enorm gewandelt, sie ist vielfältiger geworden und somit auch die Zusammensetzung des Staatsvolkes. Der Begriff ‚Heimat‘ existiert seit der Entstehung der Nationalstaaten. Dabei entstand auch der Begriff des ‚Staatsvolkes‘. Laut der offiziellen Definition des Staatsvolkes gehören wir dazu!

Wie schon erwähnt, hat sich die Zusammensetzung des Staatsvolkes eindeutig verschoben. Schauen wir uns z.B. die Zusammensetzung der Bevölkerung von Hannover an. Bei den Wahlen zum OB der Stadt Hannover haben 13 Prozent der Wahlbeteiligten einen Migrationshintergrund. Nun könnte man zum Schluss kommen, dass dies eine zu vernachlässigende Gruppe wäre. Wenn wir uns allerdings den weiteren Verlauf nach Altersgruppen von 2017 anschauen, dann sieht die Verteilung anders aus. In der Gruppe der 0- bis 18-jährigen haben 49 Prozent der Kinder und Jugendlichen einen Migrationshintergrund. Das bedeutet in 10, 20 Jahren haben die Begriffe Minderheit und Mehrheit keine Gültigkeit mehr. Die Hälfte der Jugendlichen aus Hannover hat dann einen Migrationshintergrund. Interessant dabei ist die Tatsache, dass von diesen 49 Prozent 35 Prozent einen deutschen Pass haben. Für Wahlen bedeutet dies, dass die erwähnten 35 Prozent der Jugendlichen mit Migrationshintergrund wahlberechtigt sein werden. Einen Politiker, der diesen Tatbestand bzw. diese Realität nicht anerkennt und eine Politik, die diese Realität nicht widerspiegelt, bestraft das Leben! Das bedeutet, dass diese Veränderung der Zusammensetzung der Bevölkerung von der Politik beachtet werden muss und sie muss darauf reagieren, d.h. sie muss ihre Perspektive wandeln und die Demokratie stärken.

Uns wurde in der Vergangenheit oft vorgeworfen, dass wir polarisieren. Wir würden ständig über Migranten und Nicht-Migranten sprechen und damit selbst zu einer Spaltung beitragen. Natürlich ist es unser Ziel, dass wir diese Unterscheidung überwinden. Aber es ist noch ein langer Weg, bis wir dieses gemeinsame Ziel erreicht haben, so viel ist sicher. So lange es Rassismus und Diskriminierung gibt, solange wir nicht die Gelegenheit bekommen, mitzugestalten, müssen wir uns als Gruppe zusammentun. Die Ereignisse der letzten Jahre haben dazu beigetragen, dass wir physisch Angst haben. Wir haben Angst – ob man es will oder nicht! Jeder von uns hat in einer bestimmten Situation Angst. Angst davor, angegriffen, verletzt oder sogar umgebracht zu werden, allein wegen seines Aussehens. Wir müssen uns als Migrantinnen und Migranten zusammentun. Aber wir müssen uns Allianzen suchen in der Gesellschaft, da wir alleine nichts bewirken können.

Deshalb haben wir als amfn e.V. in Rahmen unseres zukünftigen Projektes ‚Demokratie Leben‘ in 2020 vor, in 20 Landkreisen landesweit Migrantenselbstorganisationen zu qualifizieren, zu sensibilisieren und zu mobilisieren, sodass sie sich in bestehende zivilgesellschaftliche Strukturen als Akteure in die antirassistische Arbeit aktiv einbringen können.

Zusammenfassend heißt das, dass wir als Gruppe zusammenhalten müssen und gleichzeitig Allianzen in der Gesellschaft suchen. Wir sind von hier und wir gehören hierher. Also sollten wir aufhören, danach zu fragen, woher jemand kommt. Die Zugehörigkeit zu Deutschland darf nicht vom Pass, von der Herkunft oder der Religion abhängen. Was wir brauchen, ist ein neues Selbstverständnis von Deutschsein!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Univ.-Prof. Dr. Erol Yıldız

Universität Innsbruck

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gesellschaften, Regionen oder Städte lassen sich nicht als abgeschlossene, homogene Gebilde begreifen, wie es in nationalen Diskursen regelmäßig versucht wird, sondern als hybride Phänomene, die in jeder Hinsicht auf Vielheit basieren. Weltweite Öffnungsprozesse prägen zunehmend unsere Zugehörigkeiten und Lebensentwürfe, machen diese historisch gewachsene Mannigfaltigkeit sichtbar und erfahrbar. Das Leben mit Vielheit stellt somit nicht einfach eine von vielen Optionen dar, sondern entspricht einer historisch gewachsenen Normalität. Wie Navid Kermani (2009: 12) treffend angemerkt hat:

Es ist an der Zeit, das Verhältnis zwischen Migration, Gesellschaft und Stadt neu zu bestimmen. Immer neue, ausgefeilte Analysen des Verhältnisses von Mehrheit und Minderheit, Einheimischen oder Zugewanderten helfen hier nicht weiter, wirken sogar kontraproduktiv. Solche Gegensätze schaffen ihre eigene Normalität und werden der Vielheit des Zusammenlebens nicht ansatzweise gerecht. Für einen adäquaten Zugang gilt es, die Aufmerksamkeit auf Lebenswirklichkeiten zu richten, auf Alltagspraktiken, Perspektiven, Ideen und Visionen, die Migration nicht allein zum Forschungsgegenstand, sondern zum Ausgangspunkt des Denkens machen. Dies erfordert zugleich ein anderes Herangehen, einen kontrapunktischen Blick, wie ihn Edward Said (1994) vorgeschlagen hat. Etablierte Gewissheiten werden gegen den Strich gelesen, hegemoniale Vorstellungen aus der Perspektive und Erfahrung von Migration dekonstruiert. Diesen kontrapunktischen Blick auf Migration nenne ich postmigrantisch.

1. Eine Frage der Perspektive

Wie das Verhältnis zwischen Migration, Gesellschaft und Stadt thematisiert wird, hängt wesentlich von den Prämissen ab, die wir zugrunde legen. Jede Forschung, jede Beobachtung ist davon abhängig, welche Fragen wie gestellt werden. Die Art der Fragestellung spielt für alle weiteren Beobachtungen und Analysen stets eine tragende Rolle. Mit ihr legen wir fest, was wir sehen – und was wir übersehen, denn Sehen und Wahrnehmen sind aktive Handlungen. Aus einer Perspektive der Sesshaftigkeit kann Migration als problematische Randerscheinung betrachtet werden. Aus einer Perspektive, die Bewegung zum Ausgangspunkt des Denkens macht, rückt Migration dagegen als integrativer Bestandteil gesellschaftlicher Entwicklungen in den Blick.

Der Begriff der Mobilität ist im Zuge der globalen Vernetzung zwar zu neuen Ehren gekommen, Flexibilität wird permanent als Erfordernis unserer globalisierten Welt beschworen. Transnationale Migration und Zuwanderung wird aber weiterhin mit Misstrauen und Ablehnung begegnet. Nahezu unreflektiert erstreckt sich der argwöhnische Blick auch auf Stadtviertel oder Straßenzüge, die sichtbar von Migration geprägt sind, und in denen inzwischen die Nachkommen von Zugewanderten bereits in der dritten Generation leben und arbeiten. Schnell werden solche Stadtteile als Problemviertel abgetan, geraten langfristig in Verruf. Die Lebenswirklichkeit solcher Stadtviertel gilt als ‚entgleist‘, wird durch negative Abweichung von der Mehrheitsgesellschaft als Parallelgesellschaft charakterisiert. Der Begriff Mehrheitsgesellschaft bezeichnet dabei eine nicht weiter definierte, inhärente Norm. Hier offenbart sich eine wie selbstverständlich praktizierte Doppelmoral: Bei der einheimischen Bevölkerung werden Phänomene von Mobilität, Individualisierung und Vielheit als Zeichen globaler Orientierung gelobt, bei der mehrheimischen Bevölkerung aber, die ja zu den mobilen Bevölkerungsgruppen gehört, als Nachteile gewertet. Das führt schließlich dazu, dass die konstitutive Bedeutung von Migration für das Zusammenleben aus dem Blick gerät. Migrationsbezogene Entwicklungen erscheinen eher als Abweichung von der hegemonialen Normalität, wie es beispielsweise im restriktiven Umgang mit hybriden Sprachentwicklungen zum Ausdruck kommt:

„Bilinguale Menschen hupfen häufig zwischen den Sprachen hin und her. Ein Satz beginnt in der Muttersprache und endet auf Deutsch. Wenn das französische Diplomatenkind so etwas macht, finden das alle charmant. Wenn der türkische Migrant das tut, wird es fast schon als Anschlag auf den ganzen deutschsprachigen Kulturkreis gedeutet. Dabei sind solche neuen Mischformen ganz normal.“ (Brodnig 2010, S. 12)

Der eingeengte Blick auf gesellschaftliche Phänomene von Mobilität verkennt die gesellschaftsverändernde Kraft von Migrationsbewegungen, ihren konstitutiven Beitrag zur Gesellschafts- und Stadtentwicklung. Stattdessen wird ein gesellschaftliches Rezeptwissen (re)produziert, das alle weiteren Beobachtungen kanalisiert und als Wegweiser der Wahrnehmung dient.

2. Dogma der Sesshaftigkeit

Eine pessimistische und skandalisierende Sicht auf Migration scheint gerade in Verbindung mit aktuellen Flüchtlingsdebatten wieder im Trend zu liegen. Ob es um Zuwanderung, Großstadtleben und Mehrsprachigkeit oder um die Situation der zweiten und dritten Generation in Bildung und Beruf geht, oft genug wird das Ghetto-Thema bemüht, ist pauschal von Integrationsverweigerung und Abschottungstendenzen die Rede, wird vor Parallelgesellschaften gewarnt oder das urbane Zusammenleben gleich als gescheitert erklärt.

Die Ursachen sind schnell ausgemacht: fremde Herkunft, fremde Abstammung, fremde Religion. Solche Diskurse erzeugen dabei ihre eigene Normalität. Diese dienen dann als Ausgangspunkt für Integrationsforderungen und Maßnahmen, mit denen kulturelle Distanz abgebaut und der heimischen Normalität angepasst werden sollen.

Die übliche Rede von der Zerrissenheit zwischen zwei Kulturen, vom Sitzen zwischen zwei Stühlen ist allzu bekannt. Die konventionelle Migrationsforschung im deutschsprachigen Raum, die sich von einer Art Dogma der Sesshaftigkeit leiten ließ, hat wesentlich zur Reproduktion eines ethnisch-nationalen Differenzdenkens beigetragen. Begriffe wie Herkunft, Ethnizität oder Integration wurden zu zentralen Kategorien des Migrationsdiskurses, prägten seine inhaltliche Ausrichtung und haben sich schließlich zu beharrlichen Alltagsmythen verdichtet.

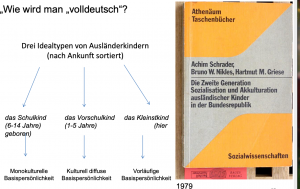

Daher war die Migrationsforschung von Anfang an eine Ausländer- bzw. Fremdheitsforschung. Nicht Mobilität oder grenzüberschreitende transkulturelle Phänomene standen im Mittelpunkt, sondern Integrationsleistungen, die von Eingewanderten und deren Nachkommen verlangt wurden, um sich in die Aufnahmegesellschaft einzupassen. Aus dieser Perspektive wurden alle Bezüge, die die Menschen zu ihren Herkunftsorten hatten, geradezu reflexartig als desintegrativ eingestuft und abgewertet. Die weitverbreitete Rede von einer kulturellen Zerrissenheit nach dem Muster „morgens in Deutschland – abends in der Türkei“ bringt diese öffentliche Dramatisierung zum Ausdruck. Gefordert wurde ein eindeutiges Bekenntnis zur nationalen „Mehrheitskultur“. Integration bedeutete mit anderen Worten, sich von Migrations- und Herkunftskontexten völlig zu befreien und auf die gesellschaftlichen Gegebenheiten vor Ort zu beschränken, also „Voll-Deutsche“ zu werden, wie das folgende Zitat aus einer Studie über die Situation der Zweiten Generation in Deutschland im Jahr 1979 überdeutlich zum Ausdruck bringt: „Diese hier mischkulturell entkulturierten und sich danach assimilierenden Kinder werden sich größtenteils mit der Fremdkultur (oder nun eben ihrer Heimatkultur) identifizieren, sie sind quasi ‚Neue Deutsche‘ und im soziologischen Sinne Voll-Deutsche!“ (Schrader/Nikles/Griese 1979, S. 71).

Kategoriale Klassifikationen dieser Art sind nicht neutral, sondern prägen die öffentliche Wahrnehmung von Migration. Sie fungieren als wirkmächtige, haben realitätserzeugende Effekte, kanalisieren die Wahrnehmung von Realität und wirken dadurch in die Gesellschaft zurück. Zugleich versperren sie den Blick auf die komplexe Lebenswirklichkeit.

Diese dualisierende Haltung versperrt den Blick auf die gesellschaftsverändernde Kraft von Migrationsbewegungen, auf die alltäglichen Praktiken und deren innovatives Potential für das Zusammenleben. Übersehen wird, dass Gesellschaften und Städte immer schon durch die „gleichzeitige Existenz von Differentem und Nebeneinander von Vielfalt“ zu charakterisieren waren, wie Thomas Krämer-Badoni (2002: 59) es ausdrückt.

Man kann das Ganze auch ironisch sehen. Der Schweizer Künstler Ursus Wehrli versucht mit der Frage, was passieren würde, wenn man in der Kunst anfinge, aufzuräumen, das zwanghafte Sortierungs- und Ordnungsdenken ad absurdum zu führen. Alle Elemente eines Bildes werden von ihm fein säuberlich voneinander getrennt und nach Größe, Form und Farbe nebeneinander aufgereiht. Wenn berühmte Kunstwerke auf diese Weise „aufgeräumt“ werden, entstehen plötzlich sonderbare Anordnungen. Das ethnische Ordnungsdenken scheint bei genauerer Betrachtung ebenso sonderbar, bedeutet es doch, dass historische Entwicklung, Vielschichtigkeit und weltweite Öffnungsprozesse systematisch ignoriert werden.

3. Das Postmigrantische – Eine andere Art des Sehens

Der Postmigrationsdiskurs hat im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahren zunehmend an Relevanz gewonnen (vgl. aktuell Foroutan 2019; Hill/Yildiz 2018). Dabei handelt es sich um eine Geisteshaltung, eine widerständige Praxis der Wissensproduktion. Migration wird nicht mehr als Sonderobjekt der Forschung, als gesellschaftliches Randphänomen betrachtet, sondern ins Zentrum gerückt und zum Ausgangspunkt weiterer Analysen gemacht. In diesem Sinn handelt es sich durchaus um einen radikalen Bruch mit der Grundprämisse des herkömmlichen Migrationsdiskurses und seiner kategorischen Trennung zwischen „Migrant“ und „Nichtmigrant“, Migration und Sesshaftigkeit. Wenn Migration zum Ausgangspunkt wird, rücken bisher marginalisierte Wissensarten und Praktiken in den Fokus. Geschichten aus der Perspektive und Erfahrung von Migration zu erzählen und dabei marginalisiertes und weithin ignoriertes Wissen sichtbar zu machen, ist eine widerständige Praxis, die für das postmigrantische Denken von zentraler Bedeutung ist.

Das Postmigrantische fungiert damit als eine Analysekategorie für soziale Situationen von Mobilität und Vielheit, macht Brüche, Mehrdeutigkeit und marginalisierte Erinnerungen sichtbar, die nicht am Rande der Gesellschaft anzusiedeln sind, sondern zentrale gesellschaftliche Verhältnisse zum Ausdruck bringen. Durch seine irritierende Wirkung schafft dieser neue Zugang auch eine kritische Auseinandersetzung mit Machtverhältnissen. Das Postmigrantische versteht sich zugleich als ein Kampfbegriff gegen Migrantisierung und Marginalisierung von Menschen, die sich selbst als integralen Bestandteil der Gesellschaft sehen, gegen einen öffentlichen Diskurs, der Migrationsgeschichten weiterhin als spezifische historische Ausnahmeerscheinungen behandelt.

Es ist an der Zeit, Geschichte aus der Sicht der Migration zu rekonstruieren und dabei ihre gesellschaftsbewegende Kraft und Dynamik in den Blick zu rücken. Menschen, die als so genannte Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter Anfang der 1960er Jahre nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz kamen, sind – wie aus alten Dokumentationen unschwer geschlussfolgert werden kann – als Pioniere einer Transnationalisierung vor Ort zu betrachten. Um sich in den Ankunftsgesellschaften zu positionieren, sahen sie sich unter prekären Lebensbedingungen gezwungen, neue Wege und Umwege zu beschreiten. Im Laufe der Zeit entwickelten sie grenzüberschreitende Verbindungen und Strategien, aktivierten ein Mobilitätswissen, das situativ für ihre gesellschaftlichen Verortungsprozesse genutzt werden konnte.

Angesichts der öffentlichen Abwertung ihrer Lebensumstände blieb vielen Zugewanderten auch nichts anderes übrig, als sich über lokale Beschränkungen hinaus zu orientieren. Die Bahnhöfe, in denen sie sich in den 1960er Jahren mit der Hoffnung trafen, Bekannte aus ihren Herkunftsorten zu sehen, Neuigkeiten von ihren Familien und Nachbarn zu erfahren, wandelten sich zu Schnittpunkten transnationaler Bezüge. Dort fanden Begegnungen statt, entstanden neue Verbindungen und Kommunikationsräume. Es entwickelten sich Infrastrukturen, Formen der Mobilität und informelle Netzwerke, die den Nachzug weiterer Menschen ermöglichten. Mit Hilfe grenzüberschreitender Verbindungen wurden Transnationalisierungsprozesse in Gang gesetzt und auf diese Weise praktisch eine Globalisierung von unten vorangetrieben. Solche Mobilitätsgeschichten werden jetzt von den Nachfahren der Gastarbeitergeneration neu erzählt und mit familiären Erfahrungen und Zukunftsentwürfen verknüpft.

4. Stadt ist Migration

„Ach Wien, ohne uns Fremde, Migranten, Zugewanderte, hättest Du weder Vergangenheit noch Zukunft“, konnte man vor Jahren auf einem Plakat in Wiener U-Bahn-Stationen lesen.

Besser lässt sich das komplexe Verhältnis zwischen Migration, Stadt und Urbanität kaum auf den Punkt bringen:

Gerade grenzüberschreitende Migrationsbewegungen, die die Großstädte im Zuge der Industrialisierung von Anbeginn an prägten, haben wesentlich zur Stadtentwicklung und Urbanität und damit zur Kosmopolitisierung unseres Alltags beigetragen. Im Grunde sind Stadtentwicklung und Urbanität ohne die geographische Mobilität von Menschen kaum vorstellbar (vgl. Yildiz 2013; Yildiz/Mattausch 2009).

Sozialhistorische Studien legen nahe, dass Sesshaftigkeit über mehrere Generationen ein Mythos ist. Mobilitätserfahrungen und die damit verbundene Diversität haben das urbane Leben immer geprägt. Die Vorstellung, Städte seien eigentlich homogen und Zuwanderung würde diese Homogenität zerstören, ist ein Mythos. Historisch gesehen ist es umgekehrt: Nicht Sesshaftigkeit ist der Normalfall, sondern Migration, wie das folgende Zitat über Wien es exemplarisch auf den Punkt bringt: „Wien ist also de facto seit Jahrhunderten eine der kosmopolitischsten Städte Europas. Man könnte sogar sagen: Migration prägt hier nicht die Stadt. Migration ist die Stadt.“ (Kron 2014)

Gerade Großstädte wie Paris, Berlin, Wien oder Köln sind aber Beispiele dafür, wie Migration auch im 20. Jahrhundert das städtische Leben geprägt und eine Vielheit hervorgebracht hat, ohne die diese Städte heute kaum vorstellbar wären. Besonders in einzelnen Stadtteilen haben Migrationsbewegungen ihre Spuren hinterlassen und wesentlich zur Kosmopolitisierung, Pluralisierung und Diversifizierung und damit zur Lebensqualität vor Ort beigetragen. Große Entwicklungsschritte in Stadtgeschichten gingen immer mit dem Zuzug von Menschen einher, die neue Ideen, Sichtweisen, Impulse und vielfältige Kompetenzen mitbrachten.

Um die historisch gewachsene Vielheit der Städte aus den ‚Archiven des Schweigens‘ zu holen, brauchen wir einen neuen Fokus der Aufmerksamkeit, einen anderen Zugang zu städtischen Lebenswirklichkeiten und Verortungspraktiken und ihren vielschichtigen, sich überlagernden und differenten Wirklichkeitskonstruktionen.

5. Stadtteile als Orte der Vielheit

Beispielsweise ist die in der Öffentlichkeit weitverbreitete Rede über Parallelgesellschaften schon aus strukturellen Gründen ein Mythos, der jedoch den öffentlichen Migrations- und Urbanitätsdiskurs bis heute weitgehend geprägt hat. Denn urbane Lebenswirklichkeiten motivieren, ja nötigen Menschen sogar auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichen Zusammenhängen zum Austausch. Netzwerke des Handelns, der Gastronomie und andere Unternehmungen verbinden die Quartiere mit dem städtischen Umfeld – gerade in migrationsgeprägten Stadtteilen über nationale Grenzen hinaus. Es zeigt sich, dass nur wenige Bewohnerinnen und Bewohner im jeweiligen Viertel geboren und aufgewachsen sind und längst nicht alle Zugezogenen für immer an Ort und Stelle bleiben. Das urbane Leben folgt zum großen Teil einer unspektakulären pragmatischen Praxis, die sich am konkreten Umfeld und sozialen Erfahrungskontexten orientiert und durch die gerade Zugewanderte und deren Nachkommen in weltweite Verbindungen eingebettet sind. Sie werden im Straßenbild sichtbar, organisieren in vielen Städten einen Großteil der gewerblichen Infrastruktur, tragen durch ihre sozialen, kulturellen und ökonomischen Aktivitäten wesentlich zur urbanen Lebensqualität bei.

Die Großstadt Köln ist ein gutes Beispiel dafür, wie Migration nach dem Zweiten Weltkrieg zunehmend das Gesicht der Städte geprägt und eine Vielfalt hervorgebracht hat, ohne die Köln und viele andere Städte heute kaum vorstellbar wären. In manchen Stadtteilen haben Migrationsbewegungen besondere Spuren hinterlassen und wesentlich zur Öffnung, Pluralisierung und damit zur Lebensqualität beigetragen (vgl. Orywal 2007).

Köln bezeichnet sich gern als die nördlichste Stadt Italiens. Tatsächlich finden sich in Stadtbild, Geschäftsstrukturen und Straßenleben zahlreiche Hinweise auf einen ‚mediterranen‘ Einfluss. Viele Beispiele zeigen, wie erfolgreich die Zugewanderten trotz restriktiver Bedingungen und struktureller Barrieren waren. Schon angesichts der Tatsache, dass unter den Zugewanderten die Arbeitslosigkeit doppelt so hoch und die allgemeine Qualifikation nur halb so hoch war, kann die Entwicklung migrationsgeprägter Stadtteile als eine Erfolgsgeschichte gelesen werden.

Obwohl politisch unerwünscht, ließen sich viele Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter dauerhaft nieder und versuchten unter rechtlich erschwerten Bedingungen, sich in den Städten zu verorten, neue Räume zu schaffen und zu gestalten. In Köln bezogen sie in den 1970er Jahren als Gewerbetreibende leerstehende Ladenzeilen in Stadtvierteln, die im Zuge ökonomischer Umstrukturierung und Deindustrialisierung von einheimischen Unternehmern verlassen worden waren. Mit ihren quartiernahen Geschäften brachten sie wieder Leben auf die Straßen und trugen entscheidend zur Sanierung heruntergekommener urbaner Räume bei, die von Stadtplanern längst aufgegeben worden waren. In vielen Straßenzügen reihen sich nun gastronomische Betriebe, Dienstleister und Einzelhandelsgeschäfte mit Angeboten aus aller Welt aneinander. Als ein Paradebeispiel von vielen kann die Kölner Keupstraße gelten. Zugleich steht sie auch für die Ambivalenz, mit der migrationsgeprägte Stadtteile bis heute wahrgenommen werden. Lange haftete dieser Straße ein schlechter Ruf an (vgl. dazu ausführlich Bukow/Yildiz 2002). Entstanden als Arbeiterviertel nach dem Zweiten Weltkrieg, entvölkert durch Deindustrialisierung und wiederbelebt durch Zugewanderte, die aus der Not eine Tugend machten und zahlreiche Geschäfte eröffneten, die längst über die Stadtgrenzen hinaus eine breiten Kundschaft anziehen, bietet sie heute ein attraktives Bild:

Migrationsgeprägte Stadtviertel weisen oftmals eine besser funktionierende Infrastruktur auf, ökonomische Nischen werden mit zahlreichen Unternehmen besetzt und durch Eigeninitiative Aufstiegschancen geschaffen. Da weder eine Niederlassung der Zugewanderten noch ihre ökonomische Einbindung in die Gesellschaft politisch vorgesehen waren, kann man ihre Unternehmensgründungen als ein Ankommen auf eigene Rechnung betrachten.

Urbane Lebenswirklichkeiten als migrationssoziologisches Experiment: Durch Migration geprägte Quartiere oder Straßenzüge sind nicht als Abbild einer ‚Herkunftskultur‘ zu verstehen, sondern als ein lokal-spezifisches Arrangement, das die Mobilität der Bewohnerschaft abbildet, ein Sinnbild für Urbanität. Ökonomische Strategien werden entfaltet, unterschiedliche kulturelle Elemente miteinander kombiniert, neue Traditionen erfunden. Die kleinen und mittelständischen Unternehmer orientieren sich am Geschmack ihrer Kundinnen und Kunden vor Ort. Die Läden und Lokale mit ihrer Angebotspalette und ihren Dekorationen bieten dem Besucher ein scheinbar orientalisches Bild. Sie sind ein Zugeständnis an die deutschen Vorstellungen von Orient oder Mittelmeerkultur, es sind Inszenierungen, in denen sich die unterschiedlichsten Elemente zu einer neuen, urbanen Tradition verbinden. Diese Mischung von Lokalität und Globalität macht die großstädtische Alltagswirklichkeit aus.

Sie spiegelt das wider, was vielfach als transkulturelle Praxis bezeichnet wird: sich mehrfach überlagernde und kreuzende soziale und kulturelle Erfahrungen. Grenzüberschreitende ökonomische, soziale und kulturelle Elemente und Netzwerke werden aktiviert und zu neuen Strukturen, Kommunikationsformen und Lebensentwürfen verbunden, wie die folgenden Beispiele demonstrieren:

Transnationales Sozialkapital: Familie Kaya, eine Kölner Familie?

Familie Kaya lebt seit zehn Jahren im Kölner Stadtteil Nippes und betreibt eine türkische Konditorei, direkt am Marktplatz des „Veedels“ (kölsche Bezeichnung für Stadtviertel). Herr Kaya war als 18-Jähriger aus der Südtürkei in die Schweiz ausgewandert, hatte seine jetzige Frau im französischen Straßburg kennengelernt und war dorthin gezogen. Sie ist die Tochter einer Gastarbeiterfamilie aus der Türkei, in Straßburg geboren und aufgewachsen. Vor zehn Jahren kam die Familie dann mit ihren Kindern auf Empfehlung von Verwandten nach Köln, wo zu dieser Zeit gerade ein Geschäft in lukrativer Lage an einem belebten Marktplatz leer stand. Weil Herr Kaya in der Türkei eine Ausbildung als Konditor abgeschlossen hatte, beschloss die Familie, eine türkische Konditorei zu eröffnen. Nicht nur türkische, auch französische Rezepte wurden für ihre Backwaren und Desserts „importiert“. Alle Familienmitglieder sind französische Staatsbürger/innen. Sie bekommen häufig Besuch aus Frankreich von ehemaligen Nachbar/innen und Freund/innen, aber auch aus den Niederlanden, wo ein anderer Teil der Familie lebt. In ihrem Geschäft werden daher unterschiedliche Sprachen gesprochen: Französisch, Deutsch, Türkisch, Niederländisch. Die Kinder wachsen mehrsprachig auf, eine Tochter besucht mittlerweile das Gymnasium.

Transnationale Verortung: Fawzy Mosalam aus Graz

Fawzy Mosalam stammt ursprünglich aus Ägypten und besitzt seit 30 Jahren einen kleinen Delikatessenladen in Graz. Wie er im Gespräch betont, fliegt er jedes Jahr für zwei bis drei Wochen nach Ägypten „auf Urlaub“, besucht dort Bekannte und Verwandte. Er erzählt von Italien, wo er als junger Mann – nach seinem Studium der Agrarwissenschaften in Kairo – zehn Monate verbracht habe. Gerne schwelgt er in Erinnerungen, schwärmt von der italienischen Sprache. In Verona arbeitete er in einem Supermarkt, der Arbeitgeber habe sich aber geweigert, ihn offiziell anzumelden. Also zog Mosalam weiter nach Österreich, wo er seine Frau kennenlernte und neben anderen Tätigkeiten Anstellungen in einem Wiener Chemielabor, in einer Gärtnerei und einer Konditorei fand. Zusammen mit seiner Frau zog er für die Dauer eines Jahres wieder nach Ägypten, wo er als Agraringenieur arbeitete, kehrte danach aber nach Österreich zurück.

Hier beschloss er – inspiriert vom Wiener Naschmarkt und getrieben vom Wunsch nach einer beständigen Einkommensquelle – mit einem kleinen Lebensmittelgeschäft die Selbständigkeit zu wagen. Bei einem seiner Besuche in der steirischen Landeshauptstadt stieß er auf ein leer stehendes Geschäft. Aufgrund der zentralen Lage in der Jakoministraße und der dennoch vergleichsweise niedrigen Mietpreise nutzte Mosalam die Gunst der Stunde und eröffnete im Jahr 1987 ein kleines orientalisches Delikatessengeschäft.

Von Kaffee über orientalische Gewürze bis hin zu Kartoffelpüree bietet es eine breite Auswahl an Lebensmitteln. Das Herzstück des Ladens bildet allerdings eine Glasvitrine, in welcher verschiedenste, von Mosalam selbst zubereitete „orientalische“ Speisen angeboten werden.

In Beispielen wie diesen, die für sehr viele Biografien von Migrant/innen in globalisierten Gesellschaften stehen können, zeigen sich Potenziale von (transnationalen) Verbindungen und Lebenskonstruktionen, die durch Migrationsbewegungen entstanden sind und die für die gesellschaftliche Positionierung vor Ort genutzt werden.

Urbane Praktiken zeigen, dass Menschen mehrheimische Zugehörigkeiten entwickeln und vielfältige Lebensentwürfe aufweisen (können), die über das Lokale und Nationale hinausgehen und den Alltag vor Ort mit der Welt verbinden. So entstehen lokale Räume, die neue Erfahrungshorizonte ermöglichen und miteinander verbinden (Transtopien).

6. Postmigrantische Generation

In Bezug auf die zweite und dritte Migrationsgeneration, die selbst nicht eingewandert, sondern in den Ankunftsländern geboren und aufgewachsen ist, hat sich in den letzten Jahren die Wortschöpfung Migrationshintergrund durchgesetzt. Die mit einem solchen Etikett versehen werden, reagieren oft verärgert. Da diese offizielle Benennungspraxis latent mit Fragen von (mangelnder) Zugehörigkeit verknüpft ist, wird sie als Zumutung empfunden und zum Gegenstand permanenter Auseinandersetzung. Immer wieder treten Einheimische ihnen als selbsternannte Experten in Herkunftsdingen gegenüber, fragen hartnäckig nach den ‚eigentlichen Wurzeln‘, statt sich mit Antworten zu begnügen, die nicht ihrer Erwartung entsprechen. Als wollten sie diesem viel beschworenen Migrationshintergrund auf die Schliche kommen. Wenn sich eine Person, deren Eltern oder Großeltern zugewandert sind, etwa als Kölnerin oder als Kölner bezeichnet, weil er oder sie in dieser Stadt aufgewachsen ist, wird diese Aussage häufig als Ausflucht oder Ironie gedeutet. Es könnte ja sein, dass sich dahinter Probleme mit der eigentlichen Herkunft verbergen, dass man einer ehrlichen Antwort nur ausweichen will. Immer wieder findet sich die zweite oder dritte Generation in solchen Befragungssituationen wieder: „Woher kommst du?“, „Fühlst du dich wohl bei uns?“ Oder verwundert: „Du lebst ja wie wir“, manchmal auch lobend: „Sie sprechen aber gut Deutsch!“ Spott, Ironie und Parodie sind postmigrantische Strategien mit subversiver Wirkung.

Der provokante Name „Kanak Attak“ signalisiert dies auf besondere Weise − ein loses Bündnis der postmigrantischen Generation in Deutschland, eine Art sozialer Bewegung, die aus dem Schimpfwort ‚Kanake‘ mittels ironischer Umdeutung eine positive Selbstdefinition gemacht hat. Durch diese Umdeutung werden Räume des Widerstands geschaffen, erfolgt eine kreative Auseinandersetzung mit dem vorherrschenden Wissen, in der Absicht, seine Dominanzstrategien zu entlarven. Kanak Attak selbst weist alle Zuschreibungen und Formen der Identitätspolitik zurück, die aus einer hegemonialen Benennungspraxis resultieren. Für sie ist das Bündnis eine Frage der Haltung, nicht der Herkunft (vgl. Manifest Kanak Attak: http://www.kanak-attak.de/ka/about/manif_deu.html).

Ein weiteres Beispiel von vielen für das Unterlaufen von offiziellen Zuschreibungen mittels ironischer Umdeutung ist das Weblog „Migrantenstadl 2.0.“ Das Selbstverständnis der Autorinnen und Autoren liest sich so:

„Wenn wir sagen, wir leben in einem Migrantenstadl oder wenn wir sagen, wir erzählen Geschichten aus dem Migrantenstadl, dann sind das ebensolche Geschichten mitten aus der Gesellschaft im Hier und Jetzt. Für das Migrantenstadl steht die Selbstbezeichnung ‚Migrant‘ letztlich für eine oppositionelle Figur, die die herrschenden Denk- und Funktionslogiken konterkariert.“ (Önder 2013: 367)

Auch das postmigrantische Theater in Berlin-Kreuzberg ‚Ballhaus Naunystraße‘ sieht sich innerhalb der hiesigen Theaterlandschaft eher als Bruchstelle und als alternatives Konzept zu herkömmlichen Begriffen von Hochkultur. Es versteht sich als ein translokales Theater und sucht nach kreativen Neuerungen, Horizonterweiterungen, interessiert sich für biographische Umbrüche und marginalisierte Erinnerungen.

„Ich glaube, dass jede gebrochene Biographie, sei es durch Migration oder andere Umstände, ein gewisses Potential birgt“, so Shermin Langhoff, ehemals künstlerische Leiterin, die das Selbstverständnis des postmigrantischen Theaters in Berlin wesentlich geprägt hat. Mit diesem Begriff geht es ihr vor allem um Geschichten und Perspektiven derer, die keine Migrationserfahrungen im klassischen Sinne aufweisen, den Migrationshintergrund aber als Wissen und kulturelles Kapital mitbringen. In den im Ballhaus inszenierten Stücken wird bewusst mit Klischees und Stigmatisierung gespielt. Neue Bilder und Lesarten zeichnen sich ab, postmigrantische Strategien werden als Mittel des Empowerments verstanden.

Längst hat sich eine neue Szene junger LiteratInnen, KabarettistInnen, KünstlerInnen und FilmemacherInnen entwickelt, die Erfahrungen und Geschichten der Migration aus ihrer Sicht neu erzählen, ohne sie zwingend postmigrantisch zu nennen. Durch solche und andere Verortungspraktiken werden mehrheimische lokale Räume geschaffen, in denen unterschiedliche Traditionen, Erinnerungen und Erfahrungen kombiniert und kultiviert werden. Das Leben zwischen Kulturen und Welten wird nicht als Identitätsdefizit oder schizophrene Situation betrachtet, sondern positiv in Szene gesetzt. Gerade die Fähigkeit, zwischen oder in unterschiedlichen Welten denken und handeln und daraus neue Ideen entwickeln zu können, macht die besondere Kompetenz in der weltoffenen Gesellschaft und Stadt, genauer gesagt, ihrer Bewohnerinnen und Bewohner aus.

Indem die nachkommenden Generationen ihre Lebensgeschichten neu erzählen, neue Perspektiven aufzeigen, sich mit den Lebensbedingungen vor Ort auseinandersetzen und negative Zuschreibungen unterlaufen, schaffen sie ihre eigenen urbanen Räume, Transtopien, in denen lokale mit grenzüberschreitenden Elementen verknüpft werden und sich Unterschiede und Widersprüche zu urbanen Strukturen und Kommunikationsformen verdichten. Es sind Orte, an denen herrschende Normen in Frage gestellt und eine andere urbane Selbstverständlichkeit entfaltet wird.

7. Vom Rand ins Zentrum

Die bisherigen Ausführungen lassen den Schluss zu, dass Gesellschaften und Städte überall und dauerhaft von den Erfahrungen und Wirkungen des Kommens, Gehens und Bleibens geprägt sind. „Die Bewegung ist eben nicht etwa eine Abweichung von der Sesshaftigkeit, sondern Normalzustand und gleichzeitig notwendige Voraussetzung von Subjektivität.“ (Terkessidis 2015: 96)

Diese Einsicht lässt konventionelle Migrationsforschung oft vermissen. Hier wird der Fokus gewöhnlich auf spezifische Bevölkerungsgruppen (Migranten) gerichtet und damit eine künstliche Differenz geschaffen, die in der Wirklichkeit so nicht existiert. Duales Denken konstruiert erst die Realität, die dann untersucht werden soll.

Migrationsforschung als Gesellschaftsanalyse zu betreiben, bedeutet dagegen, den Blickwinkel zu ändern, den Fokus auf das Leben vor Ort, auf die Niederungen des Alltags zu richten. Im Zentrum steht dann nicht mehr die Frage, wie Migranten und Einheimische zusammenleben bzw. welche Konflikte sie haben, sondern zunächst die Frage, was das Leben in einer Stadt, in einem Stadtteil oder auf einer Straße ausmacht, was dazu gehört. Im Mittelpunkt steht das alltägliche urbane Zusammenleben und die Frage, wie man sich in Stadtteilen, die sich permanent im Wandel befinden, arrangieren kann, wie man Arbeit bekommen und sichern, die Infrastruktur des Quartiers nutzen und mitgestalten, an Bildungsprozessen teilnehmen und Erfolg haben kann. Das Interesse richtet sich automatisch auf das Lebenspraktische, die urbanen Strategien und die Dinge des Alltags. Also zunächst auf das Gemeinsame, nicht das Trennende urbaner Praktiken. Daher wäre es an der Zeit, einen postmigrantischen Blick auf Migration, Gesellschaft und Stadt zu richten: Jede Gesellschaft, jede Stadt besteht aus Menschen, die da sind und da leben wollen. Das ist der Ausgangspunkt – nicht die wertende Unterscheidung zwischen Einheimischen und Zugezogenen.

Geht man also davon aus, dass Stadtentwicklung schon immer durch Mobilität erfolgt ist, so entstehen daraus andere Konzepte als die im Migrationskontext seit Jahrzehnten viel beschworenen Integrationsprogramme – die zudem nicht als Angebot, sondern als misstrauische Forderung und Warnung an spezifische Gruppen gerichtet werden. Es geht vielmehr darum, im Sinne einer inklusiven Gesellschaft oder Stadt, alle Menschen an der Gestaltung der Zukunft zu beteiligen. Dazu wäre auch ein nachhaltiges Umdenken in der Stadtplanung erforderlich. Statt migrationsgeprägte Stadtviertel als Ghetto, Parallelgesellschaft oder Brennpunkt zu stigmatisieren, sollten Orte der Mobilität und Vielheit zum Ausgangspunkt zukünftiger konzeptioneller Überlegungen gemacht werden.

Dagegen entwickeln viele Städte in den letzten Jahren Integrationsleitbilder, die immer noch der alten Logik folgen. Regelmäßig wird danach gefragt, wie man Zugezogene, Ausländer oder Migranten integrieren kann – zu denen paradoxerweise oftmals Menschen gezählt werden, die schon seit Generationen in der Stadt leben, offenbar aber nicht als Einheimische wahrgenommen werden. Anstatt zu sagen: Es geht um die Zukunft der Stadt, wie kann man alle daran beteiligen? – setzt sich die Trennung über Generationen fort.

Zum Schluss bleibt zu sagen: Wir brauchen Zukunftsentwürfe, die eine symbolische Wirkung auf Stadt und Urbanität haben, eine optimistische Haltung zu Migration und Diversität. Pluralität darf nicht als ein notwendiges Übel betrachtet werden, sondern als eine unvermeidliche politische und institutionelle Gestaltungsaufgabe, ein Bildungsanlass, ein Ausgangspunkt, um über die Zukunft gemeinsam nachzudenken. Daher brauchen wir eine inklusive Stadt, die die gesamte Bevölkerung in die Gestaltung einbezieht und ihnen dafür vielfältige Möglichkeitsräume zur Verfügung stellt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

—

Literatur

Brodnig, Ingrid (2010). Du bist Bombe! FALTER 18/10 v. 05.05.2010, S. 12.

Bukow, Wolf-Dietrich/Yildiz, Erol (2002): Der Wandel von Quartieren in der metropolitanen Gesellschaft am Beispiel Keupstraße in Köln oder: Eine verkannte Entwicklung? In: Bukow, Wolf-Dietrich/Yildiz, Erol (Hrsg.): Der Umgang mit der Stadtgesellschaft. Ist die multikulturelle Stadt gescheitert oder wird sie zu einem Erfolgsmodell? Opladen, S. 81-111.

Foroutan, Naika (2019): Die postmigrantische Gesellschaft. Ein Versprechen pluraler Demokratie. Bielefeld.

Hill, Marc/Yildiz, Erol (Hrsg.) (2018): Postmigrantische Visionen. Erfahrungen – Ideen – Reflexionen. Bielefeld.

Kanak Attak Manifest (1998). In: http://www.kanak-attak.de/ka/about/manif_deu.html.

Kermani, Navid (2009): Wer ist Wir? Deutschland und seine Muslime. München.

Krämer-Badoni, Thomas (2002): Urbanität und gesellschaftliche Integration. In: Bukow, Wolf-Dietrich/Yildiz, Erol (Hrsg.): Der Umgang mit der Stadtgesellschaft. Ist die multikulturelle Stadt gescheitert oder wird sie zu einem Erfolgsmodell? Opladen, S. 47-62.

Orywal, Erwin (2007): Kölner Stammbaum. Zeitreise durch 2000 Jahre Migrationsgeschichte. Köln.

Önder, Tunay (2013): Was sind Migrant/-innen anderes als babylonische Botschafter des Paradieses? Migrantenstadl 2.0, in: Dogramaci, Burcu (Hrsg.): Migration und künstlerische Produktion. Aktuelle Perspektiven. Bielefeld, S. 361-368.

Said, Edward W. (1994). Kultur und Imperialismus. Einbildungskraft und Politik im Zeitalter der Macht. Frankfurt am Main.

Schrader, Achim/Nikles, Bruno W./Griese, Hartmut M. (1979): Die Zweite Generation. Sozialisation und Akkulturation ausländischer Kinder in der Bundesrepublik. Königstein/Ts.: Athenäum Verlag.

Terkessidis, Mark (2015): Kollaboration. Berlin.

Yildiz, Erol (2013): Die weltoffene Stadt. Wie Migration Globalisierung zum urbanen Alltag macht. Bielefeld.

Yildiz, Erol/Mattausch, Birgit (Hrsg.) (2009): Urban Recycling. Migration als Großstadt-Ressource. Basel/Boston/Berlin.

Zaimoglu, Feridun (2000): Planet Germany, in: Spiegelreporter Nr. 2/2000, S. 18-27).

Die Talkrunde liegt nur als Videodokument vor.

An dieser Stelle sind nur die Ergebnisse der Workshops aufgeführt, nicht die Präsentation.

Zu Fragen der Teilhabe:

Zu Fragen der Teilhabe:

- Es besteht die Forderung nach einem Partizipations- und Teilhabegesetz; daher soll eine Umsetzung des Koalitionsvertrages erfolgen. Schwerpunkte hierbei sind: Bildung, Arbeit, Wohnen, Kultur und Religion.

- Eine geeignete Gegenmaßnahme zum vorhandenen institutionellen Rassismus und der dadurch entstehenden Ausgrenzung ist eine Quotenregelung für Menschen mit Migrationshintergrund.

- Migrantenverbände sollen bei der Gesetzgebung mit einbezogen werden.

- Es besteht folgende Forderung an die Mitglieder der Kommission für Migration und Teilhabe. Gemeinsam sollen sie die Koordination für das Integrations- und Teilhabegesetz übernehmen und sich in das zu entwickelnde Integrations- und Teilhabegesetz einbringen.

- Ein Augenmerk soll dabei auf Maßnahmen zur Umsetzung und Kontrolle des Integrations- und Teilhabegesetzes in der Fläche Niedersachsens gerichtet werden.

- Synagieeffekte der Migrantenselbstorganisation sollen genutzt werden, um einen gemeinsamen Entwurf eines Integrations- und Teilhabegesetzes zu formulieren. Durch die Zusammenarbeit wird ein größerer Druck auf die politischen Verantwortlichen ausgeübt. Außerdem sollen Beispiele aus anderen Bundesländern für ein Integrations- und Teilhabegesetz genutzt werden, da aus etwaigen Fehlern gelernt wird und sich als positiv erwiesene Maßnahmen bei dem Entwurf berücksichtigt werden können.

Stadt und Migration:

- Die Anerkennung der mitgebrachten Qualifikation und der mitgebrachten Fähigkeiten, z.B. in Form von Sprache, werden als wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration gesehen. Nur so wird es Menschen ermöglicht, sich in der neuen Heimat aufgenommen d.h. heimisch zu fühlen.

- MSO sollen gestärkt werden, da sie für den Zusammenhalt der Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen. So sind sie eine Art Dienstleister für die Kommunen, da sie in der Lage sind, die Situation ihrer Mitglieder, die Unsicherheiten und Herausforderungen von Migrant*innen nachzuvollziehen. Gleichzeitig können sie daher die Brückenfunktion in Form einer Vermittlerrolle zwischen Migrant*innen und Deutschen einnehmen.

- MSOs sind sich oftmals der Wichtigkeit ihrer Brückenfunktion nicht bewusst. Deshalb ist es notwendig, sie zu stärken.

- Um eine starke Interessensvertretung für Migrant*innen zu gewährleisten, müssen sich die MSOs vernetzen. So sollen MSOs selbst interkulturell werden und nicht nur die Interessen von bestimmten Gruppen innerhalb der Migrant*innen vertreten.

- Ein weiterer Punkt in der Diskussion war die einhellige Forderung nach einer verpflichtenden interkulturellen Weiterbildung für Verwaltungsmitarbeiter*innen.

- Für eine Stärkung von Migrant*innen sollen mobile Angebote geschaffen werden, da gerade in der Fläche Niedersachsens diese Angebote wenig vorhanden oder nur schwer zu erreichen sind.

Identität und Selbstkonzept von Migranten der zweiten Generation:

- Es gibt eigene Konstruktionen von Identität, die allerdings in der Forschung kaum Berücksichtigung finden.

- Zuschreibungen von außen beeinflussen im hohen Maß das Selbstbild und die Identität. Die in der Gesellschaft immer noch vorhandene strukturelle Benachteiligung wirkt sich ebenfalls negativ auf das Selbstkonzept aus.

- Des Weiteren gibt es eine Gefahr der Homogenisierung, z.B. in Form des kollektiven Begriffs Die heterogene Gruppe der Migrant*innen wird dabei homogenisiert, was eine verkürzte Darstellung und Wahrnehmung zur Folge hat, die sich in einer fehlenden Differenzierung widerspiegelt. Dies wirkt sich negativ auf das Zugehörigkeitsgefühl aus und birgt das Risiko, Unterschiede untereinander überzubetonen.

- Aus dieser oben beschriebenen Problematik lässt sich folgender Handlungsbedarf ableiten:

- Die unterschiedlichen Gruppen der Migrant*innen müssen sich zunächst der eigenen Rassismen untereinander bewusst werden.

- Es gibt eine Wiederholung von Erfahrungen von früheren Jahrzehnten, trotz einiger Verbesserungen. Weiterhin besteht die Forderung nach Chancengleichheit. Für die notwendigen Gesetze sollen Expert*innen aus dem Alltag angehört werden, um einen entsprechend differenzierten Blick mit einzubringen.

- Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Medienerziehung auch für Erwachsene.

- Außerdem soll die Frage behandelt werden, was unter Integration in Deutschland verstanden wird, da es feststellbare Unterschiede in der Definition zu anderen Ländern gibt.

- Weiterhin gibt es die Forderung nach einer verbindlichen Quote für Migrant*innen, um eine geeignete Repräsentation in der Gesellschaft zu erreichen.

Okzana Janzen

Mitglied amfn e.V. Vorstand

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu guter Letzt darf ich nun das Schlusswort sprechen. Ich bin Oksana Janzen und bin Vorstandsmitglied bei amfn e.V. und froh darüber, dass ich diese Funktion ausüben darf. Meiner Meinung nach stellt amfn e.V. als Organisation das i-Tüpfelchen im Diskurs über Integration, Migration und andere verbundene Themen dar. Deshalb möchte ich an dieser Stelle meine Wertschätzung gegenüber amfn e.V. zum Ausdruck bringen und möchte uns alle motivieren, unsere wichtige Arbeit fortzusetzen.

Die heutige Diskussion hat mich an meinen ‚emotionalen Werdegang‘ von vor 20 Jahren erinnert, als ich als Aupairmädchen nach Deutschland gekommen bin und später als Studentin hier gelebt habe. Die Fragen: Wer bin ich? und Was ist mein Platz in Deutschland? haben mich sehr beschäftigt. Ich habe unterschiedliche Phasen durchschritten; die Freude und Überraschung in einem fremden Land zu sein, dessen Sprache ich in meinem Herkunftsland in der Ukraine studiert habe, wurde abgelöst durch das Gefühl zwischen den sprichwörtlichen Stühlen zu sitzen. Ich habe mich in dieser Zeit nirgendwo zu Hause gefühlt. War ich zu Hause, wollte ich schon nach kurzer Zeit wieder zurück nach Deutschland. – Ich denke, jeder weiß, worüber ich spreche.

Mittlerweile bin ich in der Phase angekommen, in der ich sagen kann, dass Deutschland mein Zuhause und die Ukraine meine Heimat ist.

Diese Emotionalität zeigt uns Menschen mit Migrationsgeschichte, wie wichtig es ist, unseren Platz im Leben zu finden, egal wohin man geht. Willkommen zu sein, ist dabei entscheidend. Menschen, die migrieren bzw. immigrieren und auf eine „Verschließungskultur“ treffen, stellen sich permanent die Frage, was an ihnen falsch sei. Dies ist für eine echte Integrationsgesellschaft der verkehrte Weg und kontraproduktiv. Diese Konferenz hat gezeigt, wie wichtig die inhaltlich sachliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist. Deshalb freue ich mich besonders, dass so viele hochkarätige Gäste unserer Einladung gefolgt sind und uns tiefere Einblicke in das Thema, die unterschiedlichen Diskurse und Studien gegeben haben.

Ich wünsche mir, dass wir an diesem Thema weiterarbeiten und alle Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen dazu motivieren, uns zu hören und auf uns zu hören, z.B. bei der Erstellung und Entwicklung von Förderprogrammen. An dieser Stelle möchte ich noch einmal alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen bitten, die Erkenntnisse aus dieser Konferenz mit in ihre Communities zu nehmen und unsere Multiplikatoren zu sein. Denn nur wenn wir aufeinander hören und gemeinsam miteinander arbeiten, können wir etwas bewegen.

Zu guter Letzt möchte ich mich stellvertretend für das amfn e.V. – Team beim Organisationsteam bedanken, das maßgeblich zum guten Gelingen beigetragen und eine Konferenz erst möglich gemacht hat. Ich möchte mich auch beim Landesmuseum Hannover bedanken – Museen sind ein Ort des Wissens und des Lernens und ich bedanke mich ganz herzlich für die Räumlichkeiten, die wir nutzen durften.

Ich möchte Ihnen zum Schluss eine gute Heimreise und alles Gute wünschen. Wir treffen uns sicher nächstes Jahr bei der nächsten landesweiten Konferenz von amfn e.V..

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.

Videodokumentation der Beiträge